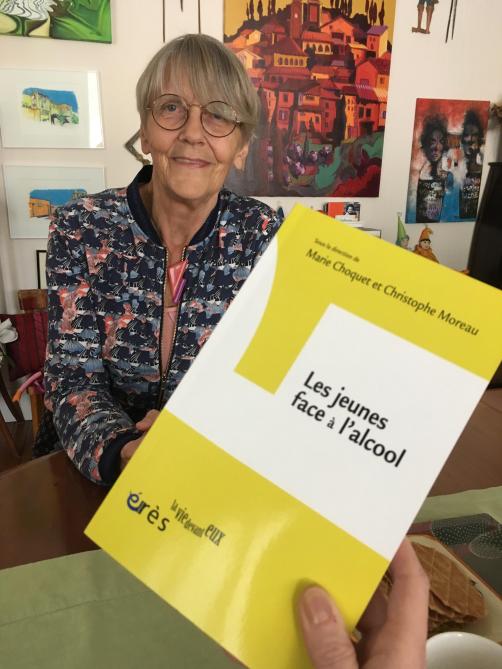

Marie Choquet est docteur en psychologie et épidémiologiste, directrice de recherche honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), responsable de l’équipe « Santé de l’adolescence ». Elle était membre de la Fondation pour la recherche en alcoologie.

Marie Choquet a consacré l’essentiel de sa carrière à l’étude de la santé psycho-sociale des adolescents et a cherché à tirer des liens entre les multiples facettes des problématiques rencontrées. En cette période de pandémie, ces thèmes sont particulièrement d’actualité.

Elle soulève avec regrets le manque de communication de la recherche, le fossé entre les chercheurs et les politiques ainsi que les professionnels sur le terrain.

Nous avons beaucoup appris dans cette discussion sur les différentes dimensions qui font ou non avancer la science, sur la santé des jeunes, sur l’évolution de la jeunesse au cours des dernières décennies. Découvrez son riche parcours et ses combats dans ce portrait d’une scientifique passionnée et engagée.

Pouvez-vous décrire le parcours qui vous a menée à devenir une scientifique ? Qu’est-ce qui /ou qui/ vous a aidée dans vos choix professionnels ?

Je suis belge – flamande, de Louvain, où j’ai étudié la psychologie avant de m’établir en France où j’ai commencé ma carrière de chercheuse. Je ne connaissais pas le système français et y entrer ne fut pas évident.

J’ai toujours été intéressée par le questionnement, et donc la recherche. C’est toutefois lorsque je suis arrivée en France que le sujet m’est apparu. Le hasard mène aussi la barque : j’ai rencontré en France une personne qui travaillait à l’Inserm. Elle m’a dit que l’Institut cherchait de personnes actives dans le domaine de la santé mentale.

J’ai commencé par travailler sur les aspects psychosociaux de la tuberculose. Ensuite, j’ai rejoint une unité de recherche autour de la toxicomanie et, dans les années 70, j’ai commencé à étudier la consommation de drogues. À l’époque, consommer de la drogue était considéré comme un problème typiquement masculin. Mais, pour moi, il était impossible d’affirmer : les problèmes des garçons sont alcool – tabac – drogue ; le problème des femmes c’est la sexualité. Quelque chose me disait que c’était bien plus compliqué que cela.

J’ai ainsi commencé à travailler sur une variété de troubles et symptômes, fonctionnels, du sommeil, alimentaire, ainsi que sur le suicide. Cette approche globale m’a permis de voir apparaître un modèle plutôt masculin et un modèle plutôt féminin d’expression des difficultés.

Chez les hommes, davantage de consommation de substances, de violence ; chez les femmes, plus de psychotropes, de troubles alimentaires et fonctionnels. Cette bipolarisation des comportements s’installe avec l’âge, mais évolue dans le temps. Ainsi, en 40 ans de recherche, les filles ont plus volontiers adoptés des comportements dits « masculins » alors que l’inverse n’est pas aussi évident. Signe que les troubles ont une valeur sociale.

Comment votre domaine de recherche contribue-t-il à la société ?

Mon domaine de recherche est très pertinent pour la société. Mais, malheureusement – et c’est l’un de mes grands regrets professionnels – en France, il y a un fossé entre les chercheurs et les politiques ainsi que les professionnels sur le terrain. Les résultats de recherche ne sont pas suffisamment connus et donc pas utilisés. Les idées reçues prédominent très largement dans ce domaine. Il manque un intermédiaire entre la recherche et la population. Nous avons de très bons chercheurs en SHS (Sciences Humaines et Sociales) avec des recherches intéressantes, mais tous ne sont pas de bons communicants et leur message a du mal à passer, surtout quand il est contre-intuitif.

Autre problème : des manques importants en termes de formation auprès des professionnels « de première ligne » (comme les enseignants, les médecins généralistes, les médecins et infirmières scolaires, les conseillers d’éducation..), voire des parents. L’essentiel des formations sur la santé mentale des jeunes s’adressent aux professionnels très spécialisés (comme les psychiatres par exemple), ce qui est primordial évidemment. Mais ils interviennent moins souvent auprès de la population…D’où un gap. L’information, la formation, devrait toucher aussi les généralistes. Une grande partie de la population voit son médecin généraliste au moins une fois par an. Les enseignants et l’ensemble des professionnels proches des jeunes sont aussi concernés.

De manière générale, aujourd’hui, quand nous parlons de santé, nous parlons essentiellement de santé physique, pas de santé mentale et sociale. Or, la santé mentale et sociale concerne tout le monde. J’ai peur de la pathologisation de la santé mentale, qu’elle soit cantonnée à des maladies et que seul le spectaculaire attire l’attention. Comme pour la drogue : ce qui intéresse les gens c’est le deal, les soucis très visibles. Mais c’est un continuum : il n’y a pas de séparation nette entre le normal et le pathologique. Cette notion est difficile à faire passer. Nous devons approcher le sujet de manière globale, avec toutes sortes de professionnels – des sociologues, des psychologues, des personnes proches de la population générale – pour appréhender la santé mentale. Nous en sommes loin. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, les pays scandinaves par exemple. Cette différence s’est matérialisée par exemple pendant la crise actuelle [ndlr : pandémie de coronavirus]. En France, le gouvernement a décrété le confinement, point. Les pays scandinaves, eux, ont pris en compte les individus et l’impact que certaines mesures pourraient avoir sur leur santé psychique et sociale. En France, nous ne nous sommes pas particulièrement posé la question de savoir ce qui va arriver aux jeunes. Au fond, nous nous sommes aperçu que nous n’avons pas de politique pour la jeunesse. Lorsque des mesures ont dû être prises, nous n’avions rien à quoi nous raccrocher.

Quel est selon vous le rôle de la communication et des relations publiques dans le soutien de la science ?

C’est un intermédiaire indispensable. Malheureusement, il manque encore beaucoup trop souvent.

Il y a un préjugé tenace, entre autres de la part des scientifiques, que la science, cela se mérite.

J’ai pourtant toujours appris que la communication est essentielle. Curieusement, j’ai vécu très fort le manque de communication pendant toute ma carrière.

A partir de l’enquête nationale sur la santé des jeunes en 1993, nous avons publié un rapport sur les violences sexuelles subies chez les jeunes. Nous avons identifié plusieurs facteurs importants, et des différences significatives entre les filles et les garçons : taux plus élevé parmi les filles que les garçons ; violences subies plus précocement chez les garçons ; tendance à des traumatismes significativement plus grave chez les garçons. Il y avait une nécessité sociale à parler de cela. Mais, à l’époque, nous avons uniquement reçu l’autorisation de publier en anglais – ce qui signifiait que la connaissance de ces faits importants ne parviendrait pas aux médias francophones et donc aux politiques qui auraient pu agir en fonction.

Ce manque de communication engendre beaucoup de problèmes.

Actuellement, la méfiance, la méconnaissance du public vis-à-vis de la vaccination, des études cliniques est aussi due à ce travail de communication non réalisé en amont. Ce travail doit commencer à l’école.

Au niveau des études secondaires, les élèves n’apprennent pas à analyser des résultats statistiques, ni à se poser des questions scientifiques. Il en est ainsi de l’analyse « cause -effet ». Ce n’est pas parce qu’un événement arrive après un autre que la cause est le premier événement.

Ces simples notions permettraient à tout un chacun de mieux comprendre les études scientifiques. Par exemple, les gens – même parmi ceux qui ont fait des études supérieures – ne comprennent pas la nécessité absolue des études cas-témoins pour mesurer l’effet d’un traitement. Dès lors, ces personnes amalgament, rejettent le discours médical. Les femmes ont beaucoup porté ce projet-là : démocratiser la science.

Observez-vous des différences majeures dans la manière dont la science est soutenue en France et dans d’autres pays ?

Dans le domaine de la consommation d’alcool – l’un de mes sujets favoris – des différences majeures existent. La Finlande a un institut national de recherche sur le sujet. En France, une poignée de chercheurs seulement travaillent dessus. Les approches sont aussi très différentes. En France, la recherche se concentre principalement sur l’aspect somatique et la recherche animale est priorisée. Des recherches sociologiques et anthropologiques ont plus de mal à émerger.

Plus généralement, la recherche psycho-sociale est moins soutenue en France que dans d’autres pays. Nous préférons les sciences dites dures. En recherche psycho-sociale, nous préférons les études de cas cliniques. La recherche épidémiologique et sociologique est peu développée. Par exemple, lorsqu’on étudie la consommation de substances psychoactives, c’est prioritairement pour suivre l’évolution de cette consommation dans une population. Mais du point de vue épidémiologique, il faudrait plus mettre l’accent sur les contextes, les comportements associés, etc. Les deux sont importants et nous devons nous en donner les moyens.

Des différences entre la manière dont femmes et hommes conduisent leurs recherches ?

Femmes et hommes tendent à avoir des approches différentes. En épidémiologie, davantage de femmes se trouvent sur le terrain (recueil de données, questionnaires etc.) et davantage d’hommes dans le domaine de la modélisation. Je dirais que les femmes cherchent à avoir une approche plus globale et multidimensionnelle. Elles s’intéressent au complexe tandis que les hommes aiment les modèles.

Au cours de ma carrière, nous étions environ 70% de femmes en épidémiologie. Je trouve que les choses changent. Les femmes se laissent moins faire, aussi dans le domaine scientifique. Quand j’étais jeune, c’était presque une évidence qu’il fallait rester modeste en tant que femme. Maintenant, la jeune génération se dit qu’il n’y a pas de raison. Les stéréotypes de genre commencent aussi à tomber.

Si vous deviez encourager des jeunes filles à choisir une voie scientifique, que leur diriez-vous ?

Je dirais volontiers de suivre sa voie et de ne pas trop écouter à droite et à gauche.

Suivre sa voie et ne pas se laisser impressionner par la belle parole, l’aura, les lauriers à ramasser. L’important est de croire en ce que nous faisons et de continuer sur cette voie.

Abandonner une voie car on ne la trouve pas intéressante, c’est possible. Mais personne ne doit abandonner parce que quelqu’un le lui conseille. J’ai eu des moments de découragement dans mon parcours. J’ai toutefois la grande chance d’être une optimiste. J’y ai toujours cru, même dans les moments difficiles, même face à l’adversité. Je ne regarde pas trop en arrière. Cela a aussi des mauvais côtés mais, globalement, cela m’a plutôt servi.

En revenant sur votre parcours, feriez-vous quelque chose différemment ? Ou quel piège conseilleriez-vous aux jeunes scientifiques d’éviter ?

J’ai un regret. J’aurais dû faire davantage d’efforts pour faire connaître les résultats de nos recherches aux décideurs, pour les alerter. J’ai travaillé sur des thèmes directement pertinents pour les individus et la société – consommation de substances, violences subies, pornographie. On voit bien comme tout cela est délétère et influence la vie des jeunes.

Je n’ai jamais cherché le conflit et peut-être que j’aurais dû. Si je l’avais fait, cela n’aurait peut-être pas porté, mais au moins j’aurais essayé. Lorsque nous avons sorti nos rapports sur la pornographie par exemple, les seuls qui nous ont vraiment sollicités sont des Suédois. Eux étaient troublés. Ils considéraient que c’est un vrai sujet. En France, la pornographie était considérée comme un amusement. Puis, elle a explosé. Actuellement, elle saute aux yeux, elle est partout. Mais nous avions bien vu à quel point les jeunes étaient mal à ce sujet.

Une anecdote à partager avec nous sur votre parcours en tant que femme, en tant que femme en science ?

Lorsque je me suis présentée pour le poste de chargée de recherche (qui est le premier grade d’un chercheur professionnel), j’étais en tête de liste en concurrence avec un homme, un père de famille. Les recruteurs l’ont favorisé car il était père de famille. Ils m’ont dit : vous avez un mari, votre salaire n’est pas primordial. Je n’ai pas réagi. Étonnant, n’est-ce pas ?

Comme on était une équipe de recherche constituée de femmes, des collègues nous appelaient « les dames de la drogue ». C’était du sexisme. Nous allions de l’avant mais pas de façon suffisamment combative pour faire passer nos idées. Je reste persuadée que si certaines idées passent maintenant c’est que les hommes y sont aussi sensibles.